Tata Kelola Timah yang Berkeadilan: Analisis Hukum terhadap Krisis Pertambangan Ilegal di Bangka Belitung

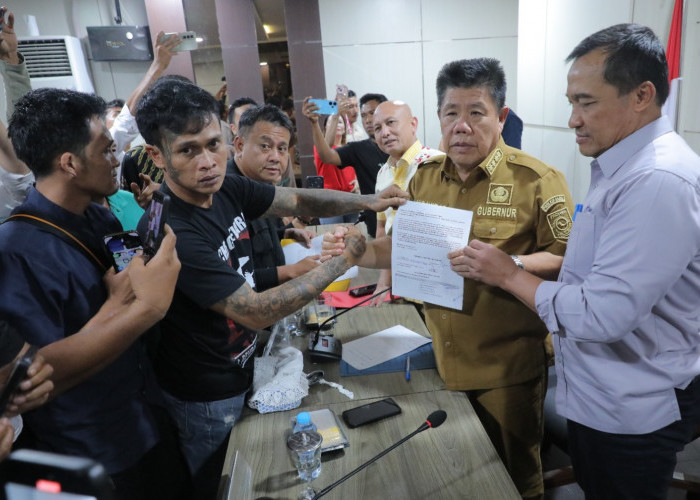

Jum Aidil Syah--Foto: ist

BACA JUGA:Selamat Jalan Sang Perintis, Jasamu akan Selalu Kami Kenang...

BACA JUGA:Animo Hijau Masyarakat Eks Tambang Bangka Belitung: Perspektif Mahasiswa Sosiologi UBB

Implikasi Hukum Lingkungan dan Penerapan Konsep Strict Liability

Dampak terbesar dari PETI adalah kerusakan lingkungan hidup. Penambangan di wilayah perairan menyebabkan kerusakan terumbu karang, peningkatan sedimentasi, dan gangguan ekosistem laut, sedangkan di darat meninggalkan lubang galian (kolong) yang menurunkan produktivitas lahan dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kegiatan PETI termasuk perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan yang dapat dikenai sanksi administrasi, pidana, maupun gugatan perdata. Secara khusus, Pasal 88 UUPPLH membuka peluang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap korporasi yang terbukti menampung atau memanfaatkan hasil tambang ilegal. Melalui prinsip ini, pihak korporasi dapat diminta bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (fault).

Dengan demikian, pemulihan ekologis (environmental remediation) harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, melampaui fokus sempit pada kerugian fiskal semata. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum lingkungan modern yang menekankan restorasi ekosistem dan keadilan antargenerasi.

Untuk mewujudkan tata kelola timah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bangka Belitung, diperlukan langkah hukum yang komprehensif dan integratif. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Penguatan Penegakan Hukum Holistik

Penegakan hukum harus dilakukan secara berlapis, mencakup penindakan terhadap penambang ilegal, pengepul atau koordinator lapangan, serta korporasi penerima timah ilegal. Pendekatan ini menuntut kolaborasi antarlembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian ESDM, dan PPATK.

2. Integrasi Hukum Sosial dan Lingkungan

Pemerintah perlu memperluas dan mengefektifkan program Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada wilayah yang memenuhi syarat teknis dan sosial. Pendekatan ini dapat menjadi solusi legal-formal sekaligus sosial-ekonomi bagi masyarakat penambang kecil. Sementara itu, wilayah yang telah mengalami kerusakan parah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Larangan Tambang, disertai program rehabilitasi ekologis yang dibiayai dari penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dan denda PETI.

3. Optimalisasi Asset Recovery

Penanganan kasus korupsi yang terkait dengan tata niaga timah ilegal harus diorientasikan pada pemulihan aset negara dan biaya pemulihan lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan demikian, mekanisme hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa, krisis pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan refleksi dari lemahnya sistem tata kelola dan ketidakmampuan regulasi dalam mengendalikan praktik pertambangan ilegal. Untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, diperlukan penegakan hukum yang tegas, berpihak pada keberlanjutan lingkungan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Hanya melalui sinergi antara penegakan hukum, keadilan sosial, dan pemulihan ekologis, industri timah Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan dan beretika.

BACA JUGA:Harga Mati: Tolak PLTN di Bangka Belitung

BACA JUGA:TKD ANJLOK DAN SKEMA TATA KELOLA PAD DI DAERAH

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: